昔、会社勤めをしていたとき、毎日、やらなければならない大小さまざまなことがあり、朝会社に着き「あれやって、これやって」と思っていても、なかなか仕事が進まず困ったことがあった。それだけならまだいい。肝心なことを忘れてしまい大いに焦ったこともあった。初めのころは、昔どこかで聞いたことがある「まぁ、怒られても命をとられることはないから・・・」という話を勝手に思い出し、甘んじて怒られてみたりもした。

そんなとき、取引先の事務所でTTDというメモを発見した。TTDとはThings To Doの略であった。なんのことはない。やらなければならない事柄をリストにして、やったものからチェックをしていくだけのこと。(その後、一般的にはTo Do Listと呼んでいることを知ったが・・・)ところが、そのシンプルな考え方にかなり感動した。そうか、メモしないから忘れちゃうんだ。メモしとけばいいじゃないか!私はいまもそうだが、かなり能天気な単細胞である。この技術に目から鱗が落ちた。その後の会社勤めでは大いに役立った。

ところが、その後会社を辞めて今の仕事をし始めるころになると、TTDだけではうまくいかなくなってきた。理由は、会社勤めは「指示・指令」があって自分は「ワーク」するだけ。チームで仕事をするから、自分が遅れても同僚がカバーできるという環境があった。ところが、この仕事、なんというかほとんど自営業に近い。自分で情報収集し、企画、決断、ワーク。チームでやっていたことは全て一人だ。

はじめはTTDリストでやっていたが、どうもこれではうまくいかなくなってきた。単に忘れないでおくだけでは仕事がはかどらないのだ。

そこで、うんうん、悩んでみた。そしてウマイ仕事のマネージメント方法を自分なり発見した。

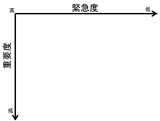

まず、TTDリストをつくったあと、それぞれの項目を上のグラフに書き込むという方法である。これをしておけば、いまやるべきは一目瞭然。「左上の緊急度が高く重要度が高い」事柄である。一方、一番ほっといてもいいものは「右下の緊急度も重要度も低い」もので、仕事を催促されても「のらりくらりとしておけばいいゾーンだ」。仕事の量に埋もれそうなときは、定期的に見直ししながらこんな図を作成して仕事をすすめることで、決定的な問題もなくなった。

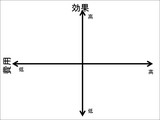

その後、こんなこともあった。ある目的を達成するための企画を考えることになったとき、いろいろアイデアは浮かぶが、果たしてどれがいいものか・・・。そんな悩みを抱えることもあった。すると今度は上のグラフのような発想で別のグラフが思い当った。

である。アイデアをこのグラフに落とし込めば、現段階での一番現実的な企画が自動的にしぼりこまれる。効果・費用という軸の場合もあるし、ターゲットの広さ・費用という軸もあろうし、軸を変えれば様々なことに対応できる。私は、我ながらよろこんだ。こんな単細胞の自分でもちょっと複雑で的確なことに思い当たるではないか!

いま、授業でこの私悩んだ経験を学生に伝えることがある。なんといっていいのか分らないこの考え方を私はTTDから行き着いたということで、発展系TTDということにした。

そんなこのごろ、日曜日に斉藤孝氏の「質問力」という本を読んだ。ある学生さんに「君に足らないのは質問する力だ。世の中にこんな本があるから読んで木曜日にレポートを出してくれ」といったてまえ、彼と議論するためには私も読まねば。そう思ったからである。

そしたら、彼は、私が「発展系TTD」と呼んでいるものを「座標軸思考法」と呼んでいた。おっと、そちらのほうがカッコいいではないか・・・。今後、私もその呼び名を使わせてもらうことにしよう。卒業生の方でもしも、発展系TTDという名前を覚えている人がいたら、座標軸思考法という名前で覚えなおしておいてください。

こんばんは。得意分野のネタが出ました。解釈が違いますが。。。

私の場合、「することリスト」を書いた時点で満足し、その瞬間に忘れます。たとえリストを作ったにしても、緊急度の高いもの、など理性的に考えず、本能的に、好きな物から取り組んでいます。 ですので、頻繁に何かの締め切りに追われている状況を作り出してしまいます。

人生の流れを変える方法は、自分の意思、なんでしょうが。。。 馬の前に人参をぶら下げて走らせるといいますが、自分にとっての人参があるといいですね。