先週土曜日、中日新聞社につとめる知り合いと話す機会があった。

知らなかった・・・。今年の中日新聞・岐阜新聞の花火大会が中止になっているとのこと。

月別アーカイブ: 2011年6月

こだわり

会社員時代、文章修業の一環で昨日のウメサオタダオの本をまるっと原稿用紙に書き写したりした。困難な道のりだった。大学生のころからパソコンが出始め、長い文章をワープロソフトでしか書いたことのない私。2・300ページの本を原稿に写すとは気の遠くなる作業だ。こころが折れる。

そこで、折れたこころを立て直すためにやっていたことは、原稿写しは万年筆で行い、心がおれたら新しい万年筆を買うという行動だ。おかげで、1万から1万5千円の万年筆を4本買った。シェーファー・ペリカン・ウォーターマン・パイロット。

万年筆のいいところは、力を入れなくても濃い文字が書けること。だから疲れない。

私のお気にいり。こだわりの筆記具。それは一本100円のゼブラのハードクリスタルというボールペンだ。このボールペン、大学受験に失敗した浪人時代に発見した。ともかくインクが柔らかい。そして青・赤、インクの色がみずみずしい。また、書き始めたころのから終わりにかけてのペン先の削れかたがなんとも好きだ。絶品のこのボールペン、約10年前に在庫を放出していた文具店でケース単位で購入した。

浪人時代は、一週間で一本のボールペンを使い切った。ともかくたくさん字を書いた。

しかし、いまはそんな集中力はない。手がつかれれば、字がミミズになり、自分でも読めなくなる。

そこで、字がミミズにならないように、万年筆に手を出したというわけだ。

さて、写経時代の万年筆は1万から1万5千円と決めていた。このあたりの値段が装飾よりも実用を重視しているとおもったからだ。

この4月あたしい職場に代わるのを記念にして万年筆を新調しフンドシをしめなおそうとした。購入したのは3万だったか4万の万年筆。写真中の白と黄色の一本だ。これで執筆活動も順調か・・・と思った。しかし、いまいちしっくりこない。

そこで、また別の・・・と思い大金を払う覚悟で東京銀座の「ITOYA」に行く。すると、千円台の万年筆を発見。しかもペリカンというメーカー。ただし、子供用。そんな万年筆を知った。そこで、高い万年筆をやめチープな万年筆を購入。写真中の赤のもの。これがいける!理想に近い。そこで、チープな万年筆をほかにも探してチャレンジしてみた。LAMYというスケルトンの2本だ。これは書き味はいいが、ペンの重さのバランスが悪い。チープなほかのペリカンの万年筆(限定もの)もの買った。これは文字を書くときに蓋をペンの尻に差し込みものを書くとき、蓋のすわりが悪く、私の集中力をかく乱する。こいつは、だめだ・・・。

ペリカン・ジュニア、こいつは気に入った。赤以外にも色をそろえ、その色に合わせたインクも購入。

これで、連載のためのアイデアだしも楽しくできそうだ。

ウメサオ タダオ

昨年の7月に90歳で亡くなった梅棹忠夫氏。彼の名を冠した展示会が大阪万博跡地の「国立民族博物館」で開催されている。ラジオで知り、行きたいと思いながらも終了3日前にやっと行けた。

何を隠そう、彼のような文章を書きたいと思い、いくつも彼の本を読み(きっかけは「東南アジア紀行」)、それでも彼のような文章が書けないので、一冊単行本を原稿用紙に写経した。それでもだめなので、彼の単行本の論理構成を図化したりしながら修業した会社員時代。彼に追いつけ、追い越せ!!!である。

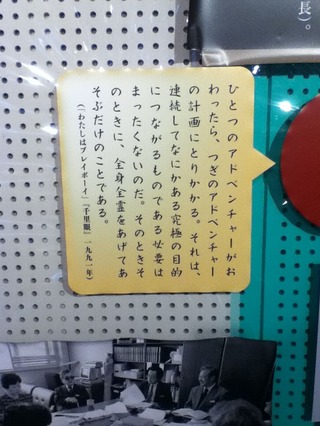

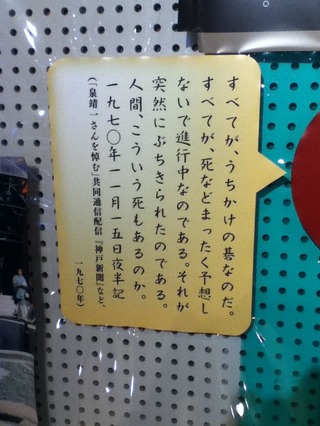

そのライバルの思考の一部を垣間見れたら、何か新しいものが私の中で生まれるのではないだろうか。そう思っい、本当は月曜日にゆっくり見学したかったが月曜日に打ち合わせが入ったので、今朝、大阪に移動。そして目にした彼の筆跡。ノート。なるほど、字がうまい。読める。私とは大違いだ。自分のメモでさえ読めない私。

こんな文章を目にすると、彼は、毎日考え、そしてひらめいたことを書とめ、後日文章になるということが手に取るようにわかる。

しかし、私はウメサオファンであるが、ウメサオファンではない。彼はファンとしての対象というよりライバルにさせてもらっている。だから、博物館の解説ツアーで「彼がいかに頭脳明晰で・・・」なんて嬉しそうに話をしていたが、その雰囲気を聞くたびに「吐きそうな気分の悪さを感じる」。ウメサオ教のよゆな気持ち悪さだ。

私は、彼の日常の何気ない当たり前の行動が、私の何か触媒にならないだろうか?そんな思いで入園料1万5千円(交通費・入場料)を払った。おつりがくる収穫があったと思う。

追いつけ!追い越せぇーーー!!!

イチゴの季節の終わり

通勤時間改革

毎日、片道1時間から1時間半の車通勤。車に乗ること自体、楽しく、人が思うほど大変だとは感じない。しかし、2つの気になることがある。1つは、事故をしてしまう、あるいは事故に巻き込まれる不安。これはどうしようもない。「注意をする」この1語に尽きる。もう1つの気になることは、時間のすごし方だ。何か有意義に過ごせないか。

いろいろ試行錯誤してきた。

カーラジオ。

ワンセグでTVの視聴(←こいつは割り引いて考えても危ない)。

ともかく無言で思索・・・。

いろいろ試した。

一昨日から新たな取組をしてみた。iPodだ。

iPodで予め英語ニュースをダウンロードして聞くこともしてみたが・・・。ちょっとマッチしなかった。そこで今回は、iPodの番組をダウンロードして聴くことをはじめてみた。本を読むほどでもないし、わざわざTVを視るほどのものでもなさそうな話・・・。しかし、ちょっと興味のある話を探して通勤時間に聞いてみる。

「アイデアの作り方」「昔話」「日本書紀」などの番組をダウンロードしてみた。

それぞれの番組は1番組10-15分。シリーズもののその番組も通勤時間を使えば片道4、5番組聴ける。

割とこれならラジオよりもインプットされる情報が多いかも。

もうしばらく、このこころみは続きそうだ。

ニコルさんの話

先日の東京でのイベントの基調講演に、一昔前にウイスキーの宣伝やハムの宣伝をしていた「C.W.ニコル」さんの講演があった。初めて聞く彼の講演。

大体の彼の活躍は把握していたが、取りだてて、彼の著作を読もうだと思いもしなかった。宣伝好きな人だろうということで、読む価値なしと思っていたからだ。しかし、違った。読む価値あり。これから折をみて彼の思想に触れていこうと思う。

さて、それよりも収穫が多かったのは彼のトークだ。パワーポイントを使わずに40分間話をした。私なら、どうしても図を出さないと不安になる。ひたすら壇上から聴衆を見続けるのは、聴衆の視線が痛い・・・。彼は違った。「ゆっくりと、そして、 抜群のウイットを時折まじえながら聴衆をひきつけた」。話がうまい。なんでだろう。なぜ講演できちゃうんだろう。

以前の職場で著名な哲学者をお呼びした。私が彼のお相手をした。そして授業に同席させてもらった。彼は90分授業を資料なしで、話だけで行った。正直、キツイ・・・。不覚にも意識が遠いてしまった(しかも、話の内容をいま思い出そうとおもっても思い出せない)。しかし、ニコルさんは違う。なにが違いなんだろう。そう思いながら話を聞いていた。

気付いたことは1つだけ。話が実体験の具体事例を紹介し、それをどう感じたかを話していたという点。

実体験を話すので枝葉の部分で時間を調整しながら聞き手にも共感できる次元の話。そしてそこから、伝えたいメッセージをまとめる。彼の経験の豊富さ、散漫な体験から集約したメッセージを最後にまとめる構成。もちろん引用はなし。

野口健さんの講演も聞いた。彼の話も面白い。豊富な経験・具体的な話。彼も引用はあまりしない。彼の話を思い出そうとおもうと、大体の話は思い出せる。

一方、授業の哲学者の方の場合は、抽象的な具体的な出来事から普遍性を取り出していて、雑身を全て排除している。そして具体的な事例の代わりに、人の言っていることの引用・解説。たしかに話の濃度は濃かったが、頭の整理が追いつかなかった。

一方、ニコルさん・野口さん、話の内容は薄いのだが、聞いていてひきつけられる講演だった。勉強になった!図表や板書がないと話せないということは、私の話は抽象的なんだろう・・・。

電車の中で鼻毛を抜くおっさん・・・

東京でのこと。

かわいらしい女性が電車に乗り込んできた。扉付近に位置した彼女は、扉が閉まり、電車が動き始めると、おもむろに鏡をとりだし、アイラインを作っていた。ガタンッッと電車は揺れるが、かまわずお化粧を続けていた。慣れたものだ。うまいものだ。関心しきり。

ときどきそういった電車・バス、あるいは車を運転しながら化粧を直す(する)女性がいるのは前から気づいていた。そのとき、いつも思っていた。人前にでるときの身だしなみとして、化粧をするわけなのだろうが、電車・バス・車などの不特定多数の目がある場所での化粧。化粧をしている人にとって、目の前にいる人は”人”ではなく、風景だということなのだろうか。きっとそうなんだろう。まぁ、いい。

さて愛すべきおっさん(私も含めて)。電車、バスなどで鏡を見ながら人前で鼻毛を抜いたりして身だしなみを整えているおっさんは、私の記憶ではみたことない。(車はあるが・・・)。おっさんたちは、プライベート空間から一歩外に出たらそれはもう完成された姿でないといけないと思うということなのだろう。

ただし、夜に電車やバスで醜態をさらしているのは、圧倒的におっさんが多い。きっと女性よりも緊張してまいにち生活している分、お酒でタガがおおいに緩んじゃうんだろう。

私事。そんな醜態を人前にさらさないよう、やはり飲んだら歩いて帰ろう!

フィニィッシュ

明日・明後日東京へ

明日は、東京で発表をすることになっている。

2月に九州で講演したことで、6月のイベントで発表とその後のシンポジウムの進行役を頼まれた。新職場の肩書きでの初発表。聴衆は林業関係者というよりも、GISなどのコンピュータ・またその普及を担う行政、そして林業関係者のようだ。最近は林業に疎いので、会場の方のほうが最新情報を知っていたりして、ピンとはずれな発言をしないように気をつけよう。

明後日は、リモセン関係の打ち合わせを予定。

先週月曜日の穂高あたりから体調を崩して風邪を引いた。なんとか鼻水が明日には止まりそう。ホッ・・・。