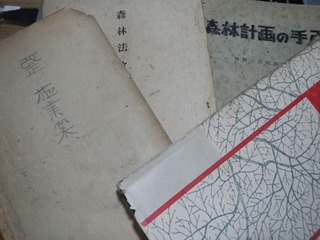

このところ、昭和20年代くらいからの日本の森林計画について調べている。目的は日本の森林資源をどうやって把握してきたかを整理するためだ。

古人の取組を知れば知るほど、今人との格差を感じる。特に公務員について思う。

たとえば、県職員になるには公務員試験がある。公務員のうち林業関係者は技術職として専門知識に関する試験がある。だから、林業の技術職として採用されたら、定年まで技術職畑を歩くことになる。

古人の取組を知るにつけ、これは激しく技術職だと思う。高度に専門知識を駆使し、葛藤・悩みを持ちながら、日々日本の林業のことを考えている。

でも最近はどうだろう。林業行政に係わる人は、技術職というよりも事務屋だと思う。

何でなんだろう。林業に魅力(世間に注目されなくなった)がなくなった。これも1つの要因だろう。

でもそれ以上に、昭和20年代の進学率と最近〔私の頃を含んで)の進学率との違いも要因だと思う。問題意識と能力があり林業に係わった昔に比べ、いまは受験の都合で進学してくる人が殆どだ。問題意識も処理能力も昔と比べて劣っているのでは?

また、最近大学で林業を教えることは殆どないが、ほとんど教わることがない人が、公務員試験を受けて入庁する。職業としての林業人になっている。

さらに心配なのが、今、林業はどのようなことを配慮しなければならないかを語れる教員がいない〔たぶん)ことだ。

林業が衰退し、林学は斜陽の学問となり、学ぶ人、教える人の質は下がらざるを得なかった。そこに来て酸性雨・地球温暖化がクローズアップされ、もともと林業を飯のネタとしていた研究者は、日の当たる環境に鞍替えした。鞍替えしたことで、学科の名前も変わり〔林学→森林科学や応用生物)、林業を考えたことない教員が流入。10年前までは、林学を看板にしていた大学も、ほとんど環境を看板にするようになった。

ところが、このところ行政が林業のてこ入れをはかるためあの手この手の助成を始めた。すると、環境にどっぷりだった人が、突然、林業と言い始める。

大学の先生は便利なもので、林業を考え(浅い考えは合ったかもしれないが、一般論以下)たことがなくても、有識者として担がれ、林業を知った気になる。そして、行政・大学ともにあらぬ方向に動き出す…。現場を知らぬ行政や大学をコントロールするのは、一部の民間団体。

そういった環境で大学生活を送り、林業について発信する公務員になっていく。

私にはそんな図式に見える。これからが心配だ。